Jeux d'enfants.

Quand je marche aujourd’hui dans ces rues-là, je sais que dans cette maison, puis dans cette autre, il y avait...

Numéro 15, au carrefour de la rue du Midi et de la rue du Docteur Desprez. Dans la maison, l’électrophone DIAZ rouge et noir crachote des heures durant. Des musiques d’un romantisme inouï viennent habiter le dehors. Des résonances incertaines se mêlent, nasillardes, aux cris des ritournelles : “Palais Royal“, “Aiguilles de bois”, “Tit’hirondelle”, “Coupeur de blé”, qui tournent en rondes et se délient, labyrinthes et chenilles. Des corps, des mains, qui s’emmêlent dans l’ivresse du mouvement répété. Tournent et tournent encore, les cheveux volent. Une seule fixité : celle des regards... Le bonheur ou la certitude de se sentir accrochés, reliés à jamais, symbole de notre fratrie singulière.

Notre nombre suffisait à lui seul. Tout était possible : parties de chat perché, de balle aux prisonniers, de cache-cache. Pourtant d’autres venaient qui quadrillaient les rues de havres de familiarité, mots de passe des bandes, farces et pieds de nez, sonnettes que l’on tire pour rire.

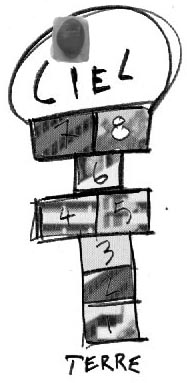

A cloche-pied sur des Tours de Babel couchées, de la terre au ciel, marelles improvisées sur le bitume de la rue du Midi, tracées avec des pierres de craie trouvées au pied des palissades de bois noirci ou les murets des cours.

La main trace sur les rugosités du sol les carrés magiques chiffrés et les pôles en raccourci d’éventuels futurs, allers-retours dans l’âge des Espérances.

Dans les caniveaux traînent des cailloux ronds et plats, palets, instruments des évidements et des bonds en avant qui roulent avec des bruits creux de pierre très dure. Le geste lance, s’évertue à trouver un après l’autre dans l’ordre obligé du dénombrement (égrènement du temps) les carrés justes.

Saut après saut, un pied levé en équilibre, enfin le corps entier se pose sur 4 et 5, 7 et 8. Les chaussettes souvent devenues lâches, glissent sur les mollets fatigués. De la Terre au Ciel. Du Ciel à la Terre. Compte à rebours. Les passants et la pluie viennent effacer les bornes du temps pour un moment rendues tangibles. Image projetée - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, inlassablement recréés. Plaisir insensé. Etrange prémonition de l’éphémère à l’heure où notre insouciance proclame l’Eternité.

C’est bien d’éternité qu’il s’agit, celle des lieux qui restent.

A califourchon sur le rebord de la plus haute fenêtre dont la pierre restée chaude par le soleil du jour est douce, les bras appuyés sur les rambardes de fonte forgée de volutes et de fleurs, nous avons tiré la fenêtre et les volets derrière nous. Nous sommes deux, seules, deux d’entre les sept filles de notre fratrie, peu importe que ce soit l’une ou l’autre, mais il faut être à tout prix deux, suspendues dans le vide entre deux mondes auxquels nous n’appartenons plus, dans l’irréalité d’un lieu qui laisse derrière lui la vraie vie.

Nous flottons dans la douceur du vent des soirs d’été où l’on frissonne presque d’avoir tant eu chaud.

Ici, les bruits se sont estompés et nous goûtons le calme des mouvements de l’air. Nous ne parlons pas. Nous sommes juste posées là rituellement, au dessus de la familiarité de notre monde, l’une à côté de l’autre, bien à l’abri, jambe contre jambe, bras contre bras, dans des poses interminables. Nous sommes ailleurs, perdues dans la contemplation d’un lointain qui nous est enfin offert, là, sur cette fenêtre-là, lieu d’éloignement et de solitude attendus, lieu d’affirmation de nos individualités d’habitude noyées, submergées, perdues dans le groupe des enfants, des petits, des moyens, des grands, sans nom.

Nous nous sentons exister.

Notre regard s’évertue à suivre les méandres des chemins que nous parcourons à pied ou à bicyclette. La mémoire restitue intactes les sensations d’en-bas, les odeurs, les aspérités des chemins, les couleurs, celles des haies, celles des murets, la qualité des pierres que nos mains frôlent quand nous les laissons glisser le long des murs.

Très loin, plus loin que la Marne, au ras du ciel, à l’horizon, des bois très verts, feuillus et denses, les Bois des Bourguignons.

Et puis là, la Tranche verte, celle où l’on fume des petits bois creux cueillis au tronc des arbres, moments volés en bande joyeuse dans la pleine conscience de mal faire, interdits délicieux.

Et la Côte des bœufs. L’hiver quand il a beaucoup neigé, sa pente offre une très grande piste de luge. Il faut beaucoup marcher pour arriver jusque là, traverser la passerelle du “Deauville”, couper à travers champs devant le château d’eau, traverser la grande route, et puis encore marcher... Des courses folles à trois sur les traîneaux et les chutes qui nous roulent et nous enroulent. De retour à la maison, nous faisons sécher nos gants et nos chaussures trempées aux creux des radiateurs de fonte. Je pleure d’avoir tellement mal du froid de mes mains et de mes pieds.

Nous nous penchons jusqu’au déséquilibre juste pour regarder au dessus du pont de Vergy la petite chute que fait la Marne au pied des piliers de pierre moussue avec un bruit d’eau très beau.

Les abattoirs, des grands bâtiments disposés dans une cour carrée fermée par un mur très haut et une lourde porte de fonte verte. Lieux interdits aux regards, cachés, dissimulés, qui s’emplissent d’images terrifiantes, de bêtes massacrées. Il nous semble entendre leurs cris. Il flotte tout autour des odeurs de sang et de chair très rouges.

La passerelle aujourd’hui rougie de rouille résonne encore des mêmes sons de fer et d’acier propagés à l’infini par les courses folles et les sauts à pieds-joints.

Catherine Faglin